太陽の黒点と月齢19.5の月

コメントを残す

地球から約250万光年の距離に位置。約40億年後には天の川銀河 (Milky Way) とアンドロメダ銀河 (Andromeda) は衝突。

少しだけ機影を確認できた。

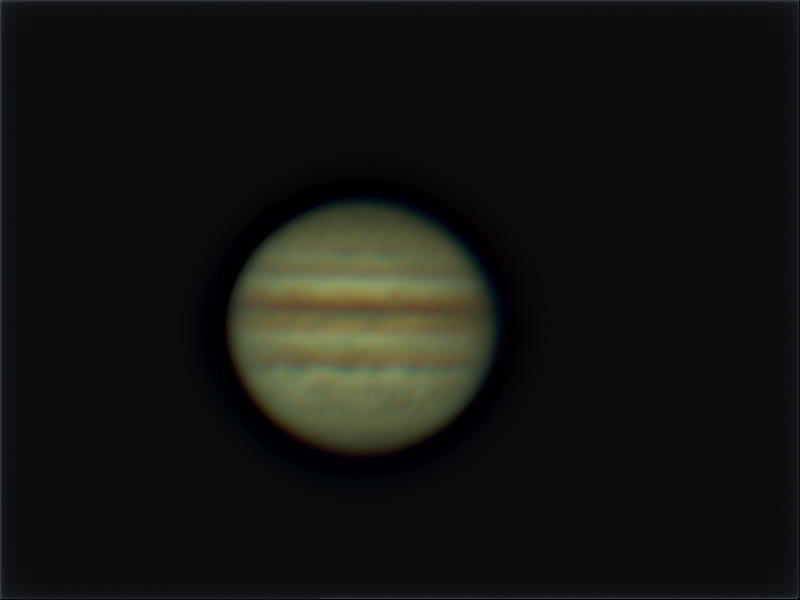

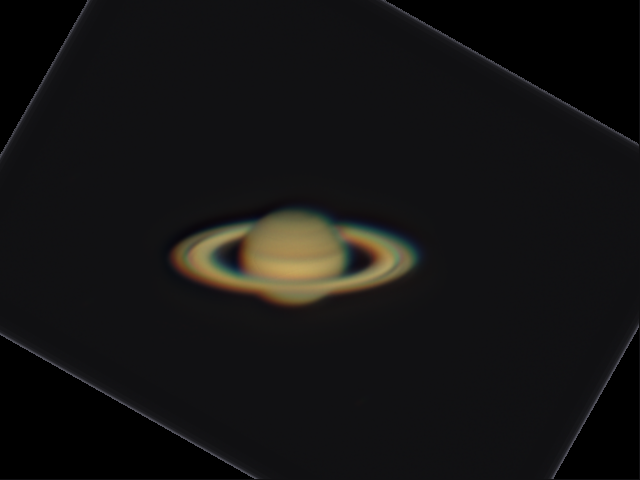

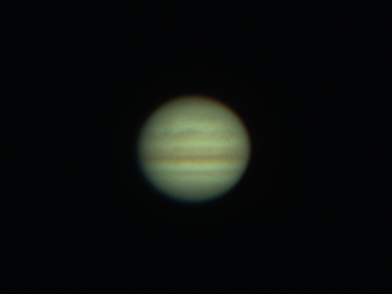

撮影準備の間に撮影した木星と土星

26日は久々の皆既日食。予行を兼ねて前日に撮影を試みました。

望遠鏡:SV503 ED80 F7(F560mm,D80)

カメラ:ASI1600MC

赤道儀で追尾,200枚撮影しRegistax6でスタック、画像処理

カメラのビニング設定ミスとバーローレンズなしで撮影したため、ISSの画像が小さすぎ。

以前、ステッピングモータでPan/Tilt制御可能なカメラマウントを作ってみましたが、今回はサーボモータを利用してみました。サーボモータは、手軽にドライブできる利点はありものの、角度の情報を取り出す仕組がないという利用目的次第では致命的な欠点もあることに気が付きました。特にTilt方向が問題で、気を付けないとマウントに搭載しているカメラが座台と干渉し、カメラなどを破損する可能性があります。

ステッピングモータでPan/Tiltの制御し、画像の重心を追尾する実験の様子。